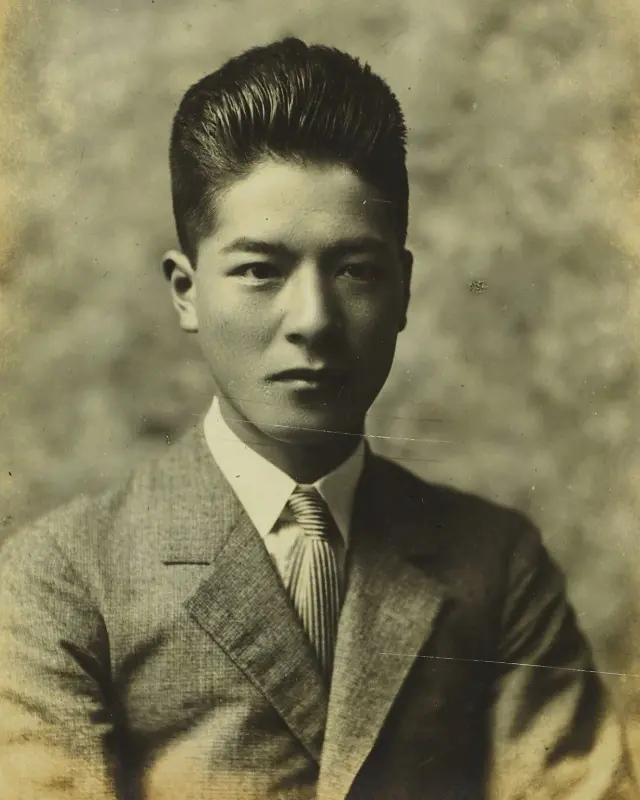

橋口文蔵が初代殖産局長に就任

1895年、台湾総督府初代殖産局長となった橋口文蔵(札幌農学校第四代校長)が珈琲生産を推進し、メキシコとハワイから珈琲の種子を取り寄せた。(北海道大学生活協同組合 機関紙「きぼうの虹」第375号~第388号『台湾通信』菅 大志氏著 より抜粋)

コーヒー、

コーヒー、

世界の珈琲生産量は年間1,000万トン。

その中で、台湾珈琲はわずか0.01%、年間970トンしか生産されていません。

その希少性に加え、世界的にも高く評価されている台湾珈琲。

限られた人しか味わえない特別な一杯を、ぜひお楽しみください。

1895年、台湾総督府初代殖産局長となった橋口文蔵(札幌農学校第四代校長)が珈琲生産を推進し、メキシコとハワイから珈琲の種子を取り寄せた。(北海道大学生活協同組合 機関紙「きぼうの虹」第375号~第388号『台湾通信』菅 大志氏著 より抜粋)

磐田市出身。実家は廻船問屋で祖父に静岡銀行の基盤をつくった平野又十郎氏がいる。

静岡県立浜松第一中学校(現・静岡県立浜松北高等学校)卒業後、北海道帝国大学 林学実科に進学。

笹尾修道氏らが発展させた珈琲栽培の技術を城生鉄血氏、そして林平三が引き継ぎ台湾珈琲の発展に貢献した。

8月4日、台湾で「演習林日治時期場長 林平三特展」を埔里に現存する派出所内にて開催

林平三の実家は、静岡県磐田郡掛塚の天竜川沿いにある主に木材を扱う廻船問屋(属号、山文、中村川口屋)でした。祖父は静岡銀行の基盤を築いた平野又十郎です。1924年に北海道大学帝国大学 林学実科を卒業後、大学職員として北海道各地で努めた後、台湾現地の埔里の派出所長を務めました。

現在でも、台湾珈琲の歴史的建造物は台湾の中興大学の管理下のもと保存されており、歴史的建築として公園内に見ることが出来ます。白鹿伝説で知られる日月潭のほとりから届く台湾珈琲を通じて、当時の日本の香りを記憶の遠くに感じていただきたいです。

台湾珈琲は、口に含むと瞬時に豊かな華やかな香りが広がり、まるで春の花々が咲き乱れるかのようなエレガントな体験をもたらします。

滑らかな口当たりと、絶妙な酸味と苦味のバランスが、ひと口ごとに奥深い味わいを醸し出し、贅沢なひとときを演出します。

後味には、ジャスミンを彷彿とさせる柔らかな甘味と透明感が広がり、長く余韻を楽しませるのが特徴です。

※Googleフォームに移動します